A 死の概念

・何をもって人の死とするか,生と死の境界はどこかなど,厳密な死の定義や死の判定は,必ずしも明確でない

・心臓死

■心肺機能が不可逆的に停止した状態

・脳死

■脳機能が不可逆的に停止した状態

・いわゆる「明らかな死」を除けば,死の判定は,医師によってなされる

1 心臓死

・心臓死

■心肺機能が不可逆的に停止した状態

①心拍動の停止

②呼吸の停止

③瞳孔の散大と対光反射の消失

・3つを確認し,かつそれが不可逆的であると判断した時点をもって心臓死と判定するのが一般的

・三徴が揃っても不可逆的でなければ死とは判定できない

2 脳死

・日本では,脳死を人の死とみなすのは臓器移植を前提とする場合に限られる

■マニュアルで厳密に定められた手順に沿って,医師法で定めた基準を満たした場合のみ「脳死」と判定する手続き

・脳死の多くは頭蓋内圧亢進によって引き起こされる

B 死体現象

・死体現象

■心臓死の後に身体に現れる物理的,化学的,生物学的変化を総称したもの

・死体現象には,心臓死の後,まもなく現れる

・早期死体現象

死斑,死後硬直,角膜混濁など

・晩期死体現象

自家融解,腐敗,ミイラ化,死ろう化,白骨化など

・多くの死体現象が現れていれば,それは死を表し,とくに晩期死体現象が生じていれば,医師でなくても死亡を判断し得る

1 死斑

・心停止後,血液循環は停止し血管内血液は重力に従って下方に溜まる

・仰臥位で死亡しているならば下部となる背面側に死斑が出現する

約30分→薄く

2時間→はっきり

6~8時間→著明

心停止後18時間まで→死斑は指圧によって消退する

それ以降→消退しなくなる(死後18時間以上)

・突然死の場合

■死斑の出現は早く程度も強い

・失血死の場合

■死斑の出現は遅く程度も弱い

2 死後硬直

・死後硬直

■心停止してしばらくは,筋肉は弛緩しており関節を他動的に動かすことは容易であるが,

時間経過とともに徐々に筋肉は硬直し,関節を他動的に動かすことが難しくなる

約30~2時間→顎関節から出現しはじめることが多い。顎関節に次いで,四肢の大関節,手指,足趾へと下降性に発現することが多く

6~8時間→全身の諸関節に及ぶ

12~18時間→もっとも強い硬直状態となる

・死後硬直の出現

■死体温や環境温が高いと早い

・死亡直前に激しく運動していた人や痙攣があった人でも早い

3 乾燥と角膜の混濁

・心停止後,体表面の粘膜や皮膚から水分が蒸発することで乾燥がはじまる

・とくに「角膜,口唇,陰囊」などで乾燥が早い

■開眼している場合

→心停止後約2時間

■閉眼している場合

→数時間~12時間で乾燥、徐々に混濁

4 体温下降

・心停止後,体温は徐々に環境温に近づく

■心停止後10時間まで→毎時1℃降下

■心停止後10時間以降→毎時0.5℃降下

・低体温症によって心停止に至ったが蘇生の可能性のある傷病者と,死体現象として体温が低下した死体の区別は必ずしも容易ではない

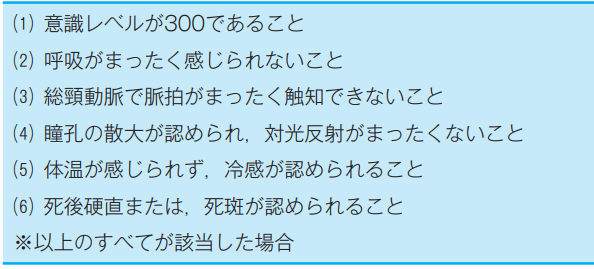

5 現場における明らかな死亡の判断

・明らかな死=社会死

■医師によらなくても,死亡していると判断できる状態

・また,心肺停止状態であり早期死体現象が複数認められる場合にも,「明らかな死」と判断される場合がある

・一般的な判断基準

出典:へるす出版 改訂第10版 救急救命士標準テキスト

■しかし基準を複数の隊員が慎重に判断することと,心電図モニターで波形の消失を確認することも勧められる

■処置や搬送の対象から外すことができる

C 死にかかわる手続きと検査

1 死亡診断書(死体検案書)と死因

・死亡診断書(死体検案書)は2つの大きな意義をもつ

■人間の死亡を医学的・法律的に証明すること

■死因統計作成の資料となること

2 死因の推定

・死亡診断書

■医師は、自らの診療管理下にある患者が生前に診療していた傷病に関連して死亡したとき

・死体検案書

■↑それ以外の場合,医師が書いている

・異状を認める場合

■所轄警察に届け出る

①純然たる病死以外の状況が死体に認められた場合

②まったく死因不詳の死体

③不自然な状況・場所などで発見された場合

■異状死体の届け出を受けた警察署は「警察官」を現場に派遣し検視を行う

その後、「警察医などの医者」が「検案」を行う

■犯罪関与の場合

→司法解剖となる場合がある

・行政解剖

■犯罪の関与はないが死因が不明であって公衆衛生上死因の究明が必要であると判断された場合

3 死亡時画像診断

・遺体を傷つけることなく実施可能な死亡時画像診断(Ai)

■CT,MRI

・日本の死因推定の取り組みは,地域によって体制が異なる

①内因死の場合

→確定できる割合は高くないものの、出血性病変など判別可能

②外因死の場合

→死因が確定できる場合が高い

死因不明の場合や「小児死亡例で虐待の可能性が残る場合」は、積極的に活用

D 死体の尊厳

・日本では,社会通念上,死体であっても生きている人と同じ尊厳をもっていると考えられており,それを傷つける行為は死亡後も避ける必要がある

・死体の粗末な扱いや死体を前にした不適切な発言は厳に慎む