A 神経系の構成と役割

1 神経系の構成

①神経の構造

出典:花子のまとめノート

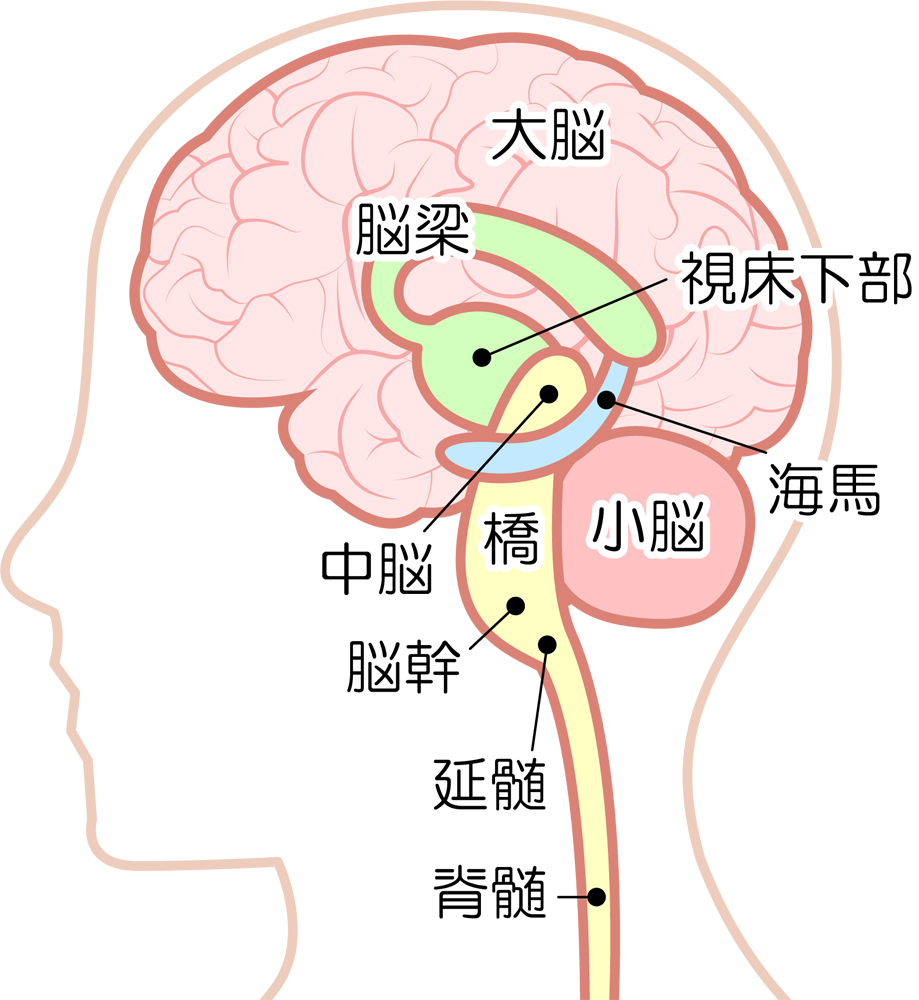

・中枢神経系

■脳と脊髄からなり頭蓋骨(前頭骨,蝶形骨,頭頂骨,側頭骨,後頭骨)、脊柱などの骨組織に覆われている。脳を閉鎖空間で包んで頭蓋腔を形成し脳を保護している

・頭蓋底

■大脳半球の前頭葉が乗っている前頭蓋窩,側頭葉が乗っている中頭蓋窩,脳幹と小脳が乗っている後頭蓋窩に分類される

■後頭蓋窩の中央には脊髄がとおる大後頭孔がある

脳から出る12対の脳神経と脊髄に出入りする31対の脊髄神経,さらに自律神経系がある

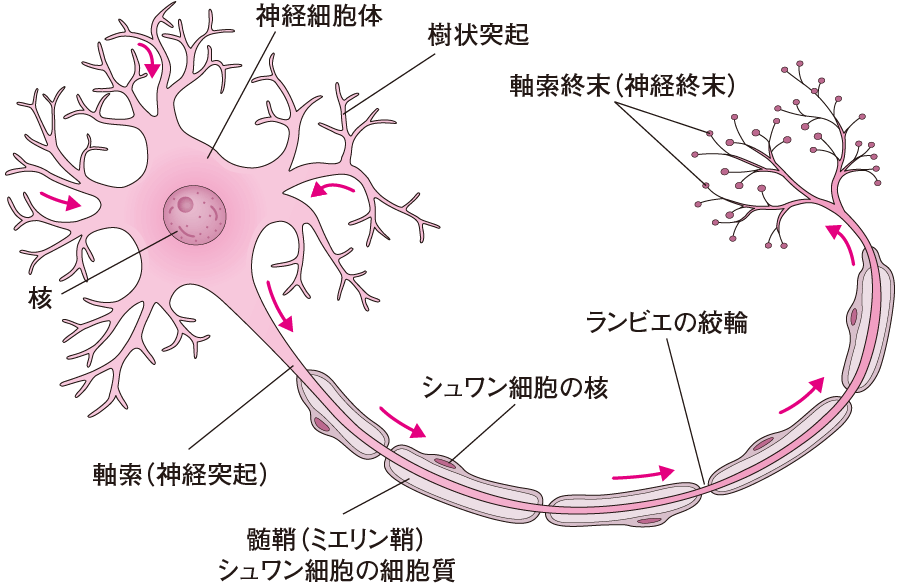

②神経の微細構造

神経細胞(ニューロン)

・神経細胞は複雑なネットワークを形成し興奮を伝達

・神経細胞は樹状突起,軸索(神経線維)を有している

出典:看護roo!

神経膠細胞(ニューログリア)

・「神経細胞の周囲」は神経膠細胞によって囲まれている

・神経細胞より約9倍多い

■星状膠細胞

■希突起細胞

・末梢神経

■シュワン細胞

・神経細胞の支持組織としての機能のほか,栄養補給や老廃物の排泄に関与

灰白質と白質

・神経細胞と神経線維の大部分は脳と脊髄に存在

■神経細胞が集まっているところ

・白質

■神経線維の集まっているところ

2神経系の役割

①シナプス

・感覚器などの受容体からの情報

■樹状突起を通して神経細胞へ伝えれる

■軸索を通して他の神経細胞などに伝達される

■樹状突起

・神経細胞への出力

■軸索

※これらの神経細胞間の結合部をシナプスという

・神経細胞間の情報のやりとりを行っている

②神経伝達物質

・シナプス

■神経伝達物質(アドレナリン,ノルアドレナリン,ドパミン,アセチルコリンなど)を介して信号が伝達される

B 中枢神経系

・中枢神経系

■脳と脊髄の2つに大きく分けられる

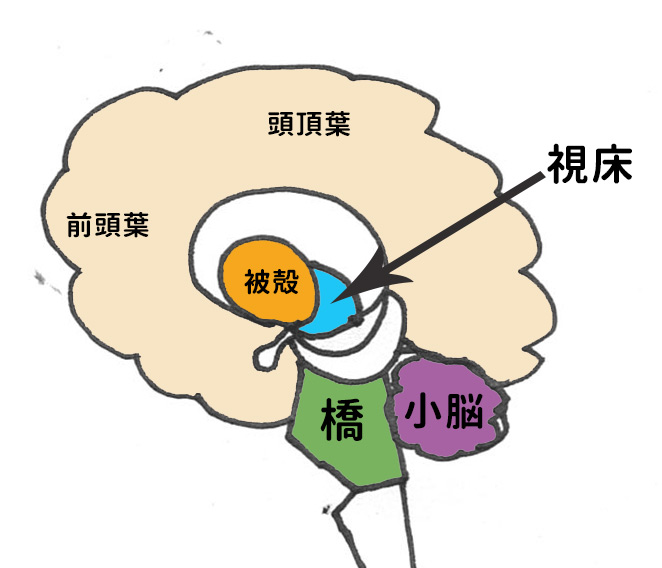

・脳はさらに,大脳(白質,皮質,基底核),間脳,脳幹,小脳の4つに区分

・全脳の重量は成人で約1,300g

1 大脳

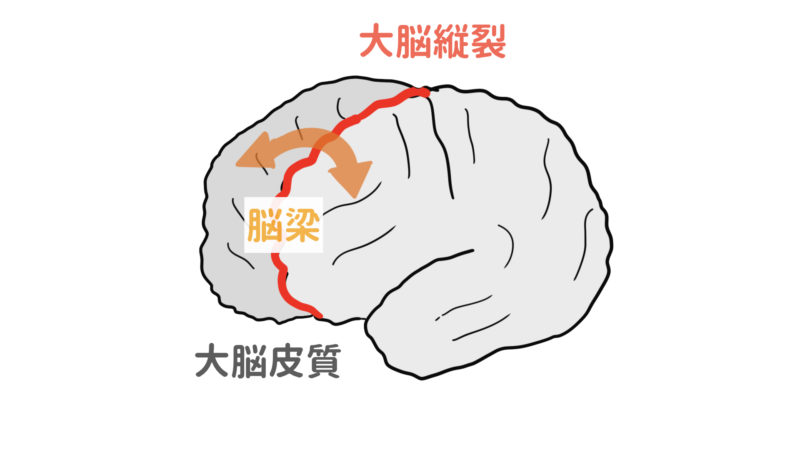

大脳縦列

・大脳は中央にある深い溝(大脳縦裂)によって,左右の大脳半球に分けられている

・両者は脳梁(神経線維の束)で繋がってる

出典:ゴロー@解剖生理イラスト

大脳

・内側にある神経線維(軸索)の集まりである白質

・深部に位置する灰白質である基底核がある

大脳皮質

・大脳皮質から出て下位脳に投射する出力線維

・同側半球内の連絡をする連合線維

・左右の半球間を連絡する脳梁の交連線維からなる

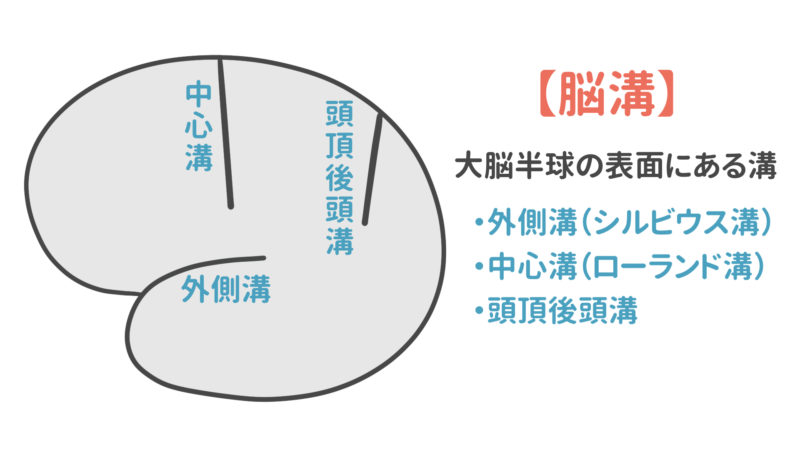

脳溝

・中心溝

■ローランド溝

・外側溝

■シルビウス烈

・頭頂喉頭溝

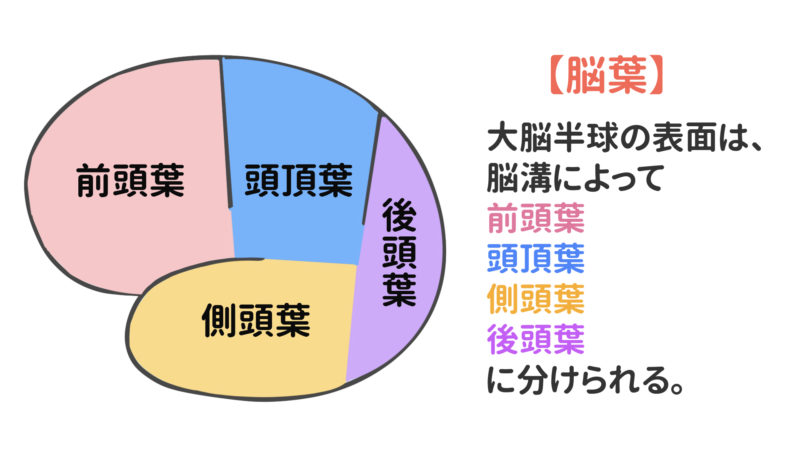

・これらの溝によって大脳半球は大きく分けられる

出典:ゴロ−@解剖生理イラスト

大脳半球

出典:ゴロ−@解剖生理イラスト

■運動野(領)があり随意運動を司る

■理性,注意,情動の中枢

■感覚野(領)がある

■視床などとの間に神経線維の連絡がある

■頭頂葉の感覚野(領)を除く部分は連合野(領)といわれ,他の神経系から多くの情報が入力され,高度な思考・判断がなされる

■ゲルストマン徴候

▶この領域の障害,失行、失認、失算、失書、手指失認、左右失認などが認められる

■視覚野(領)

■聴覚野(領)

■前頭葉、頭頂葉、側頭葉の上部にまたがってある

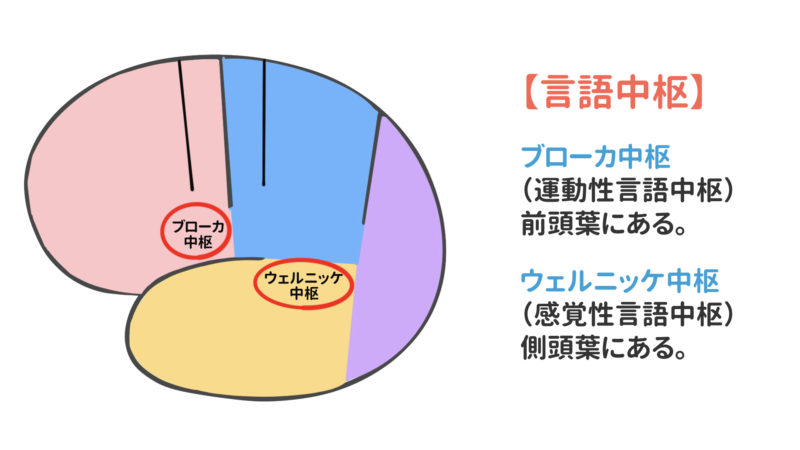

■言語中枢は大半が左大脳半球にある(右利き95%以上,左利き70~80%)

▶言語中枢がある側の大脳半球を優位半球,他側を非優位半球

※失語症(言語中枢の障害)

言語中枢の前半部障害

・運動性言語中枢(ブローカ中枢)

・運動性失語症を示す

・話言葉は理解できるが,ぎこちない話し方

言語中枢の後半部障害

・感覚性言語中枢(ウェルニッケ中枢)

・感覚性失語症を示す

・滑らかに話せるものの,聞いていて理解しづらい話をする

・構音(構語)障害

■発語に関与する筋肉や神経の障害によって生じた言語障害(うまくしゃべれない)

出典:ゴロ−@解剖生理イラスト

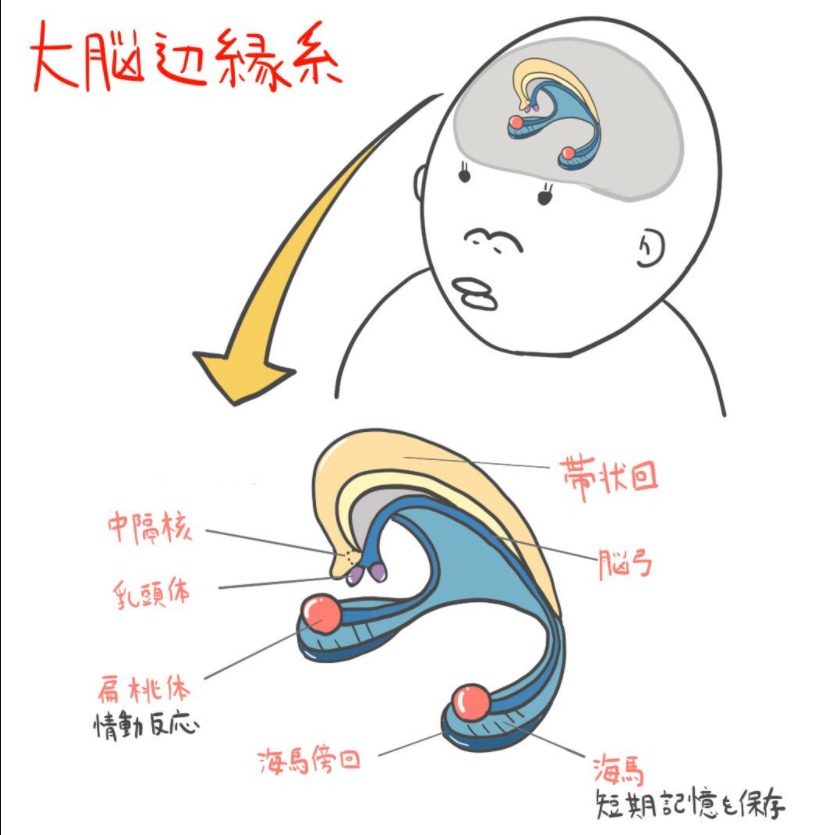

大脳辺縁系(偏桃体、海馬、脳弓、帯状回)

・大脳半球内側面にある

・情動や本能行動,記憶に関わる

出典:ゴロ−@解剖生理イラスト

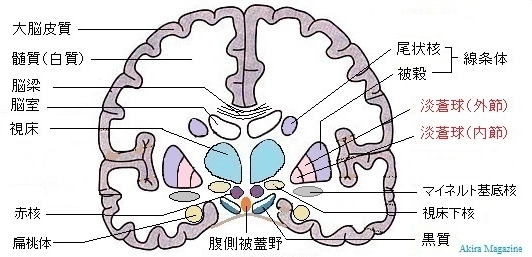

大脳半球の内部の灰白質

・線条体

■尾状核と被殻

・レンズ核

■被殻と淡蒼球

■視床を除く他の灰白質

■運動に関係した機能調節を司っている

■種々の神経系との共同作用により運動の調節を行っている

■この部位の障害:不随意運動や筋緊張の異常

内包(後脚)(白質)

・レンズ核と視床の間

・前頭葉の運動野(領)からの神経線維の束である錐体路が走行している

出典:ゴロ−@解剖生理イラスト

2 間脳

・視床,視床下部などで構成

・大脳と中脳の間に存在

・中脳以下から上行してくるすべての信号を大脳皮質に送り,大脳皮質からの信号を中脳以下に送っている

出典:ゴロー@解剖生理イラスト

視床

・意識などの重要な機能にも関係している

視床下部

・自律神経の上位中枢

■食欲中枢,口渇中枢,性欲中枢,体温調整中枢などの重要な中枢機能を担っている

・視床下部は脳下垂体と連続しているため、下垂体ホルモン分泌の調整

3 小脳

・橋と延髄の背側に位置

・左右の小脳半球と中央の小脳虫部よりなる

・小脳扁桃

■小脳半球の下端

出典:Wikipedia

・重さは全脳の約1割

■身体の平衡と運動

■運動および姿勢の制御

・小脳虫部の障害

■平衡機能の障害によるめまいや歩行障害

4 脳幹

脳幹

・上半分は頭蓋内に存在

・下半分は頸椎脊柱管内に存在

機能

・大脳皮質と身体を結ぶ感覚や運動の伝導路が存在する

・動眼神経以下の脳神経の神経核が存在する

・脳幹の障害の場合

■多彩でかつ重大な神経症状を呈する

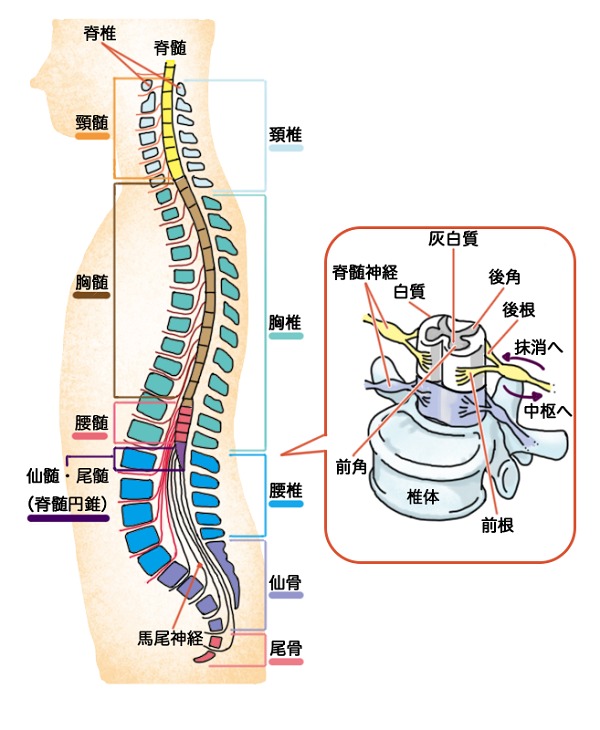

5 脊髄

・延髄の延長

・第1~2腰椎部まで下行している

■頸髄,胸髄,腰髄,仙髄にわけられている

・成人で約40センチ、太さ約1センチ

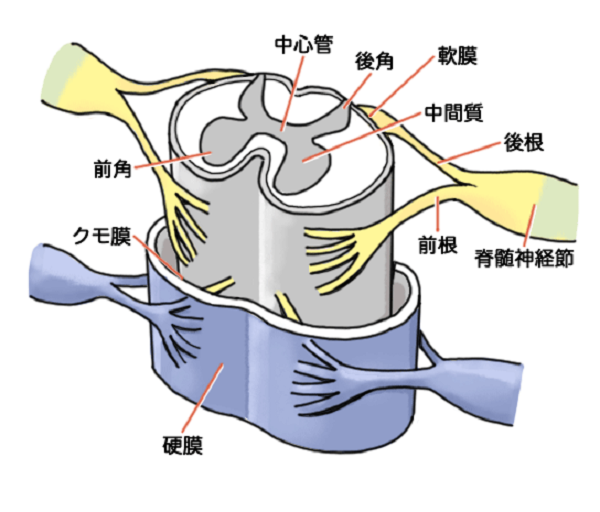

・中央部にH型をした灰白質があり,辺縁部に白質がある

灰白質

■運動神経細胞

■前根(運動神経)が出ている

■自律神経の細胞

■感覚神経細胞

■後根(感覚神経)が出ている

・前根・後根が合流して1本の脊髄神経となり,末梢の筋肉,皮膚などの効果器に達する

白質

■錐体路(皮質脊髄路)は脊髄を下行し,同側の脊髄前角細胞を経由して同側の運動筋に分布し,目的の筋肉に運動を起こす

・また感覚線維は脊髄視床路などとして脊髄を上行して大脳に至る

6 脳室

・脳の内部:脳室と呼ばれる“部屋”(腔)があり,脳脊髄液で満たされている

■側脳室▶モンロー孔▶第3脳室▶中脳水道▶第4脳室▶マジャンディ孔▶シュカ孔

(語呂:そくもんろーさん、中止まじっすか)

7 髄膜

・髄膜

■外側から,硬膜,くも膜,軟膜があり骨の下で袋状になり中枢神経を覆っている膜

■厚く強靭な線維性の膜

■頭蓋骨の下に存在し動静脈が走行

■静脈が集まった静脈洞が流れている

■大脳鎌

▶左右の大脳半球の間に入り込む三日月型の硬膜,小脳テントは小脳と大脳半球を分ける硬膜突出部

■頭蓋骨を骨折し硬膜の血管が損傷

▶急性硬膜外血腫

■硬膜とくも膜の間での出血

▶急性硬膜下血腫

■くも膜と軟膜のくも膜腔での出血

▶くも膜下出血と呼ぶ

■主としてくも膜下腔を走る脳の動脈の動脈瘤や動脈奇形の破裂に伴って生じる動脈性出血である

8 脳脊髄液

■脳室系とくも膜下腔を満たすリンパ液のような無色透明の液体

■脳の水分含有量を緩衝したり,その形を保つ役割などを担っている

■脈絡叢で産生される

■弱アルカリ性

■最終的には静脈内で吸収

・水頭症

■脳脊髄液の産生と吸収のバランスが崩れ,脳室内に髄液が貯留した状態

C 末梢神経系

・末梢神経

■体性神経(運動・感覚神経)と自律神経(交感神経・副交感神経)

■あるいは脳神経(12対)と脊髄神経(31対)に分類

・さらに末梢神経はその機能から

■刺激を中枢に集める求心性(上行性)神経

■中枢から興奮を筋その他に伝える遠心性(下行性)神経に分けられる

1 脳神経

・脳神経は,主に頭部から顔面・頸部にかけての運動や感覚,そして一部は自律神経系を支配

・そのほとんどの中枢(神経核)は脳幹にある

・脳幹から左右12対の脳神経が固有の走行で支配領域に分布

・頭蓋底の孔から頭蓋外に分布し,頭部や顔面の運動や感覚,そして自律神経機能を司っている

第Ⅰ脳神経(嗅神経)

・鼻粘膜に分布する嗅糸が,篩板という多数の小さな穴のあいた頭蓋底部を貫通し嗅索に入り,その後大脳に入る

第Ⅱ脳神経(視神経)

・網膜に入った光を視神経を介して視覚中枢に伝える

・視神経は視神経交叉と呼ばれる部分で線維の半分が交叉

第Ⅲ脳神経(動眼神経),第Ⅳ脳神経(滑車神経),第Ⅵ脳神経(外転神経)

・この3本の脳神経は眼球運動を行う外眼筋を支配

■純粋な運動神経

■上斜筋を支配し,眼球の内下方の運動を司っている

■純粋な運動神経

■外直筋を支配している

■上直筋・下直筋・内直筋,下斜筋を支配

■自律神経(副交感神経)の神経線維を含んでいる

■瞳孔径の調節にも関与:動眼神経が障害されると,散瞳して対光反射が消失

■眼瞼挙筋も支配し,障害されると眼瞼下垂

第Ⅴ脳神経(三叉神経)

・三叉神経は感覚神経と運動神経がある

・感覚神経

■主に顔面の感覚

■3本の大きな枝があり,第1枝(眼枝)は前額部,第2枝(上顎枝)は上顎部から上口唇,第3枝(下顎枝)は側頭部から下顎のあたりに分布

・運動神経

■咀嚼や咬合に関与

第Ⅶ脳神経(顔面神経)

・運動神経,感覚神経,自律神経の神経線維を含んでいる

・運動神経

■表情筋を支配

■顔面神経は眼輪筋を支配:その障害によって閉眼障害(兎眼)が生じる

・感覚神経

■舌の前2/3の味覚

■外耳の感覚を司っている

・自律神経

■涙腺や唾液腺(舌下腺,顎下腺)を支配

第Ⅷ脳神経(内耳神経)

・感覚神経

■蝸牛神経:聴覚に関係

■前庭神経:平衡感覚に関係

第Ⅸ脳神経(舌咽神経)

・運動神経,感覚神経,自律神経の神経線維を含んでいる

・運動神経

■咽頭筋・喉頭筋を支配

・感覚神経

■舌の後ろ1/3の味覚,口蓋・咽頭の感覚

■中耳の一部の感覚を司っている

・自律神経

■唾液腺(耳下腺)を支配

第Ⅹ脳神経(迷走神経)

・大部分は副交感神経で,脳神経のなかでは身体にもっとも広く分布している神経(心臓,肺,腹腔内臓器(骨盤腔を除く)など多くの内臓に分布

・運動神経

■喉頭・声帯を支配し,発声(反回神経)や嚥下を司る

・感覚神経

■喉頭蓋,耳介後部,外耳道の一部

・自律神経

■胸腔・腹腔内臓

第Ⅺ脳神経(副神経)

・胸鎖乳突筋や僧帽筋,一部の喉頭筋を支配

・肩の挙上運動,肩甲骨の運動を司っている

第Ⅻ脳神経(舌下神経)

・舌筋群を支配

・舌を前方に動かす運動をみることによって障害の有無がわかる

2 脊髄神経

・脊髄神経

■頸神経8対,胸神経12対,腰神経5対,仙骨神経5対,尾骨神経1対の計31対からなる

■頸部以下の運動・感覚を司っている

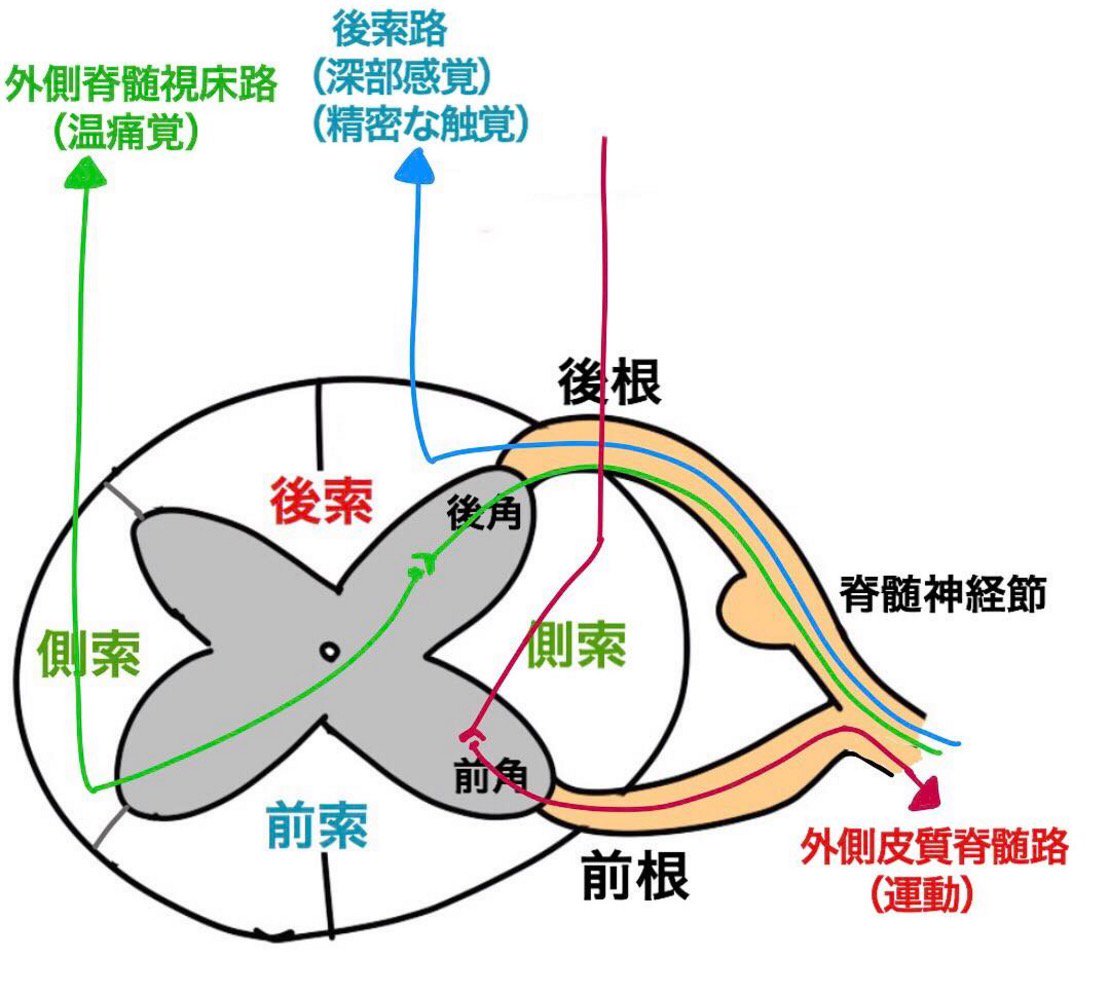

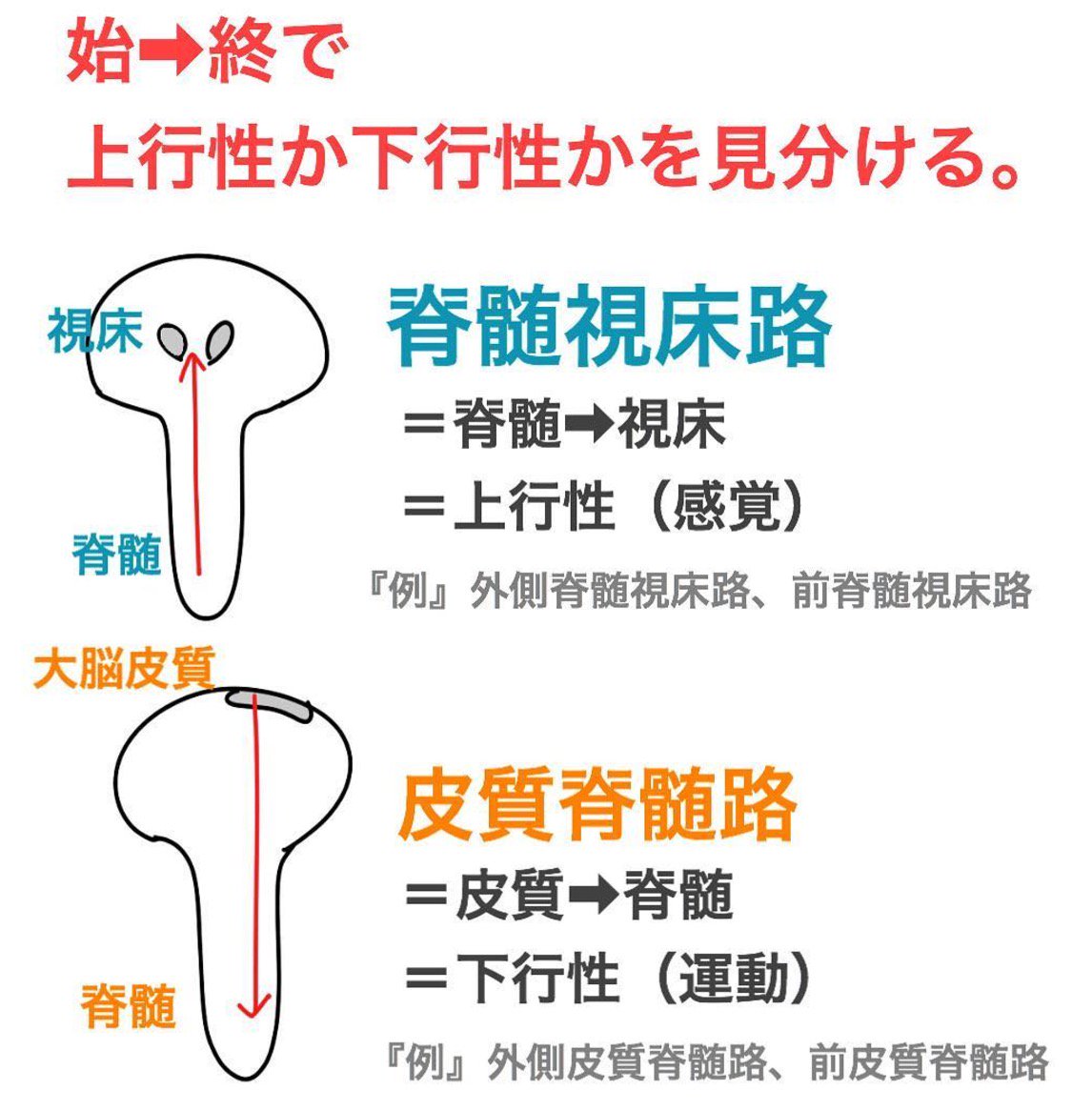

D 伝導路

・中枢神経と末梢神経はいくつかのニューロンを介して結ばれており,互いに情報伝達を行っている

・伝導路

■情報の通路

■大きく分けて運動神経系・感覚神経系の伝導路がある

・脊髄神経

■脊髄を介した経路をたどる

・脳神経

■脊髄を介さず固有の経路をたどる

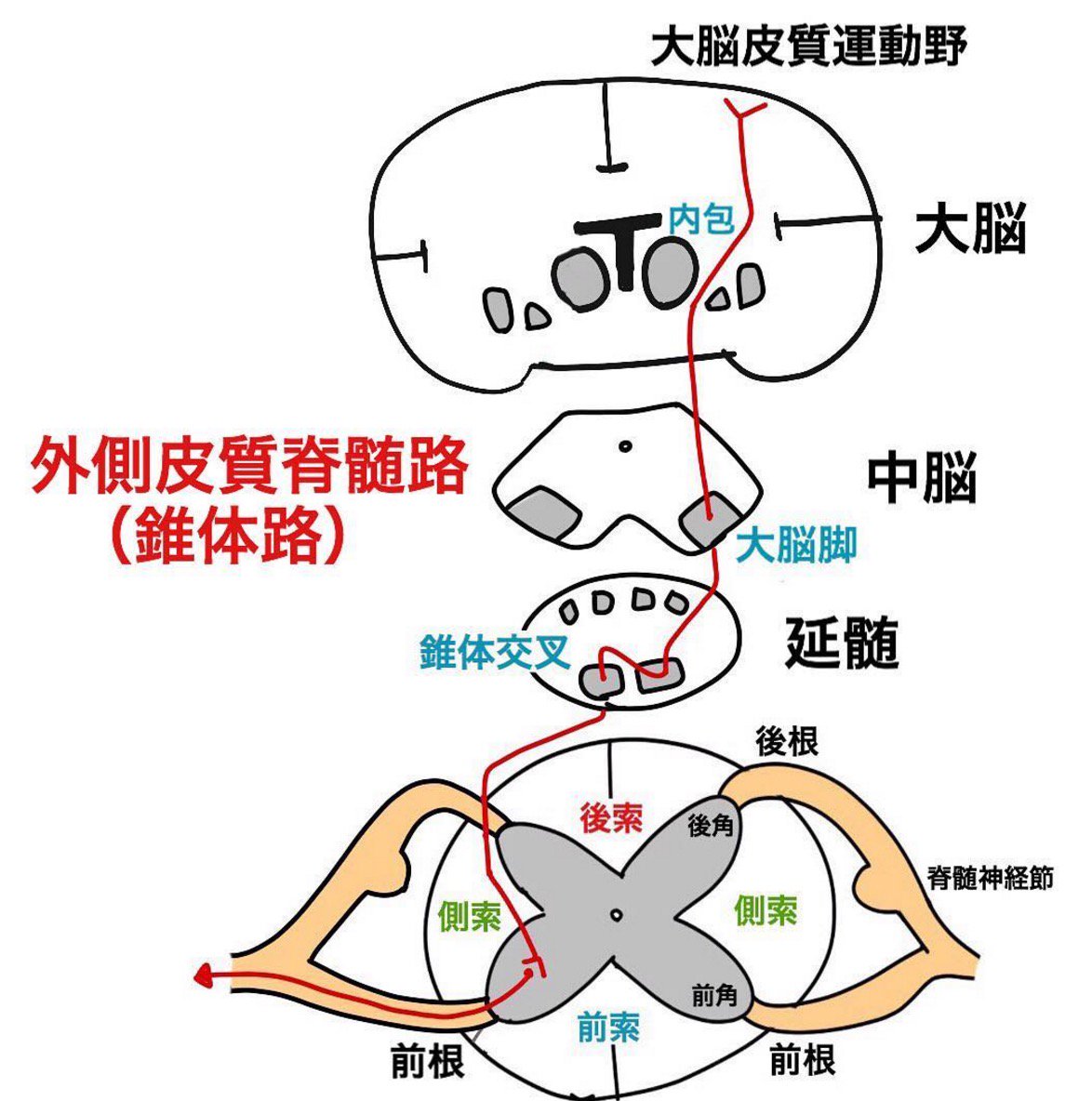

1 運動の伝導路

・錐体路

■運動機能の伝導路の脊髄を下降するもの

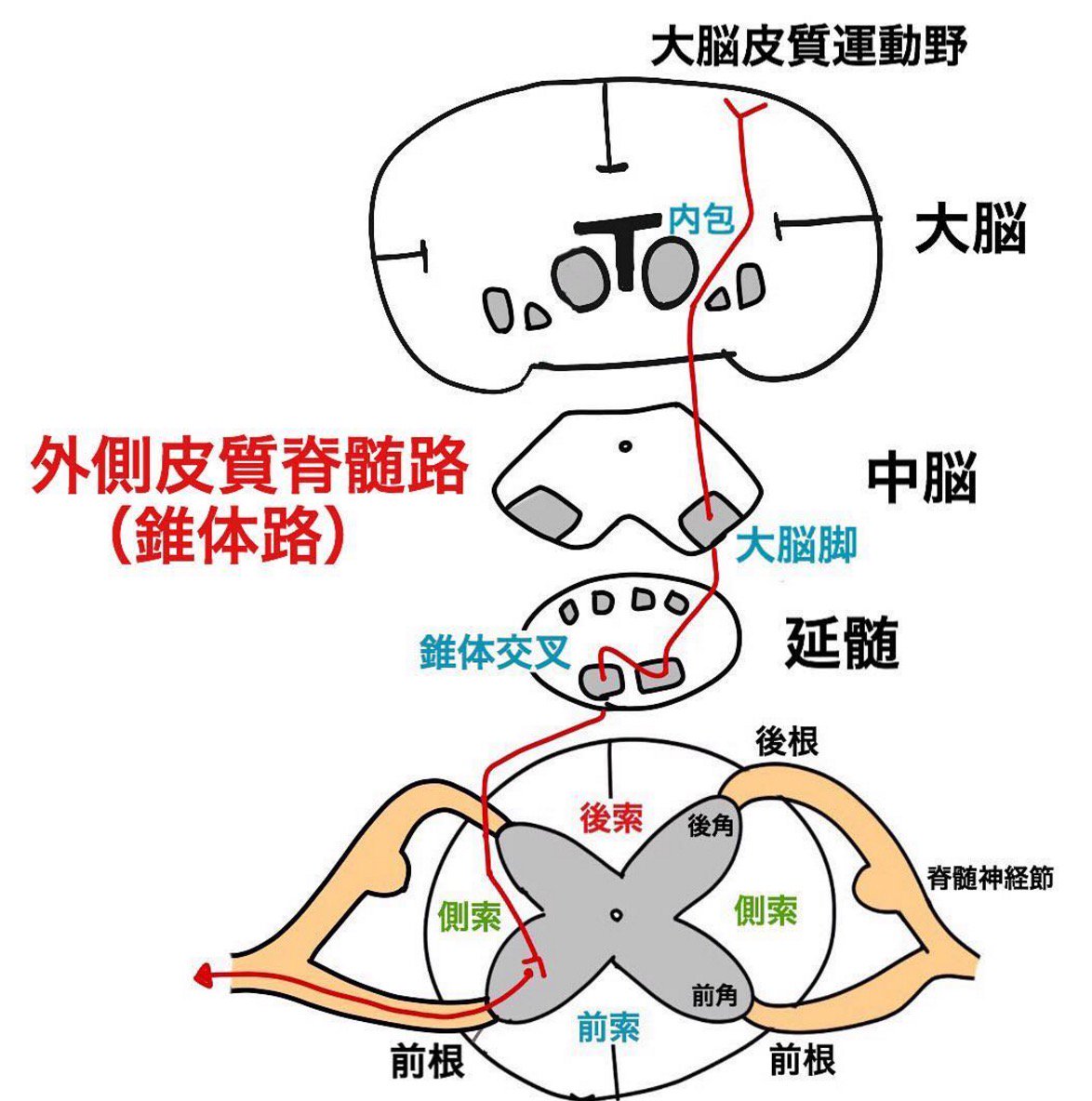

①錐体路(皮質脊髄路)

■前頭葉運動領野の神経細胞の軸索(神経線維)が内包後脚,大脳脚,橋を通り延髄腹側の錐体で交叉し,反対側の脊髄側索を下行し脊髄前角に終わる経路

■「皮質脊髄路」とも呼ぶ

・脊髄前角でニューロンを変え,末梢神経として筋肉に分布

・錐体路は随意運動を司る

出典:ゴロ−@解剖生理イラスト

②錐体路以外

テキストP87参照

2 感覚の伝導路

・全身の皮膚,筋肉,骨,関節などからの感覚情報

■末梢の感覚受容器から末梢神経を経て脊髄後根から脊髄に入って上行する

①外側脊髄視床路

■脊髄後角でニューロンを変え,脊髄中心管の腹側で交叉し,反対側の脊髄側索(脊髄視床路)を上行して脳幹の背外側を通り視床に達する

■外側脊髄視床路と呼ぶ

出典:ゴロ−@解剖生理イラスト

②後索-内側毛帯系

・触覚・運動を伝達する神経

■脊髄内に入りニューロンを変えずに同側の後索を上行して延髄に達し,ニューロンを変え交叉して反対側の視床に終わる

■後索 – 内側毛帯系と呼ぶ

E 自律神経系

・自律神経

■意志とは無関係に自動的に働く器官

・ホメオスターシス

■外的環境がいろいろ変化しても,身体の内部環境は自動的に調節され安定した一定の状態を保っている

■生体の恒常状態

・自律機能

■生体にとってもっとも基本的な

呼吸・循環・消化・代謝・分泌・体温維持・排泄・生殖などの機能

・自律神経系

■平滑筋,心筋および腺を支配し,自律機能を協調的に調節している

■意識的・随意的な制御を受けない

・内臓器官の多くは,

交感神経と副交感神経によって二重に,拮抗的に支配されている

・交感神経

■主に活動時や興奮時に働き

■交感神経系:第1胸髄から第3・4腰髄までの各胸髄,腰髄

・副交感神経

■睡眠時や安静時あるいは食事をしているときに働く

■副交感神経系:脳幹,第2〜4仙髄

・内臓求心性線維

■内臓からの情報を中枢に送る

■血管壁,胸腔・腹腔内の器官内にあり,動脈圧,消化管・膀胱の充満度などの物理的情報や,酸性度・電解質濃度などの化学的情報を中枢に伝え,反射的な反応を引き起こす

1 交感神経

・全身の臓器,血管,汗腺,立毛筋などの効果器に分布

・心収縮力の増強,心拍数の増加,胃腸管の運動・分泌の低下などの作用を伝達している

・交感神経の神経終末(シナプス)における神経伝達物質

■ノルアドレナリン

2 副交感神経

■動眼神経,顔面神経,舌咽神経,迷走神経を通して瞳孔,涙腺,唾液腺,心臓,気管支,胃腸管,肝臓,膵臓などに分布

・仙髄に起始する副交感神経

■直腸,膀胱,生殖器などの効果器に分布

・副交感神経の神経終末(シナプス)における神経伝達物質

■アセチルコリン

F 脳循環

・脳循環

■脳の血液の流れ(血流)

・脳

■左右の総頸動脈の分枝である内頸動脈,鎖骨下動脈の分枝である椎骨動脈により灌流されている

・酸素と栄養(ブドウ糖)などが供給されている

1 内頸動脈系

■腕頭動脈

・左の総頸動脈

■大動脈弓から分岐

・総頸動

■第2〜4頸椎の高さで内頸動脈と外頸動脈に分岐

・内頸動脈

■頭蓋底を貫き頭蓋内に入り,眼動脈,後交通動脈を分枝後,前大脳動脈と中大脳動脈に分岐

2 椎骨脳底動脈系

3 交通動脈・ウイリス動脈輪

・ウイリス動脈輪

■内頸動脈系と椎骨脳底動脈系は互いにつながって輪を形成しており

・一側の内頸動脈が閉塞したとしても脳血流障害の発生を防ぐことができる

4 脳血流の調整

・十分な酸素を送るには脳血流が重要である

・ブドウ糖を送るにも脳血流が重要である

■3mL/100脳/分

■全身の酸素消費量の20%

■約50ml/100㌘脳/分(または約750ml)

■全身の血液量の12.5%

①脳の循環と代謝

・エネルギー源の大部分は糖(ブドウ糖)

・十分な酸素とこれらを運搬する脳血流の存在下に,ブドウ糖消費によって脳の活動が維持される

・脳に十分な酸素とブドウ糖を供給するためには,十分な脳血流が必要

②頭蓋内圧の調整

・頭蓋腔は閉鎖腔を形成している。厳密には半閉鎖腔

■しかし、血液や髄液の増減によって頭蓋内圧はわずかながら常に変動している。脈拍や呼吸に一致して,頭蓋内圧も変化し脈波を形成している

・咳や逆立ちをしたときには頭蓋内圧は著しく上昇する

③脳血流の調整

・脳血流は脳灌流圧に依存して調整されている

■脳血流はほぼ一定に維持されるように仕組みなっている

■通常60~150mmhgの範囲

G 意識

1 意識の意味

・意識という概念はいまだに統一された定義はみられない

・意識の特性の一つとして共通認識されているもの

■自己と周囲の状況がわかっている状態

・意識という概念を理解するうえでは,「意識の明瞭度」 と「意識の内容」の2つの要素に分けて考える

■覚醒機能や刺激に対する反応は,間脳・中脳・橋に存在する意識中枢(上行性網様体賦活系と呼ばれる)が司っている

■狭義の意識障害とは,この意識の明瞭度の障害をさす

■認知機能が関連

■自分が今,どこにいて,今日が何月何日かわかるかどうかをさす。これは,大脳を含む広範な精神機能の統合の結果である

・意識の明瞭度は十分であるが,意識の内容が変容している例

■認知症や精神疾患でみられる幻覚・妄想など

2 意識の中枢

・意識の中枢

■脳幹網様体にあるといわれている

・認知機能

■さまざまな情報が大脳にもたらされ,それらの情報が統合されることによって形成されると考えられている

H 反射

1 反射

反射

・眼にゴミが入ると瞬間的に無意識のうちに眼を閉じるような反応

反射弓

・求心性神経,遠心性神経,中枢神経などから構成

脳幹反射

・脳幹を中心とする中枢神経を反射弓とするもの

脊髄反射

・脊髄を反射弓とするもの

対光反射

・求心性神経

■視神経

・遠心性神経

■動眼神経

角膜反射

・求心性神経

■三叉神経

・遠心性神経

■顔面神経

・反射弓を構成する求心性神経,中枢神経,遠心性神経のいずれかが障害されると,反射は低下する