A 疫学

・熱中症の救急搬送件数は増加傾向

・日本の夏が暑くなったこと

・熱中症弱者が増加

・熱中症と診断される患者数が増加

・熱中症は夏季に多く,7月下旬にピークを迎える

■10~19歳→屋外スポーツ中の男性

■20~59歳→屋外仕事中の男性

■60歳以上→日常生活・レジャー

■65歳以上→男女の差がなく、日常生活中に発生することが多い。屋内が多い

・理由

■体内水分の減少,暑さを感知する能力の低下,発汗機能の低下,基礎疾患,その他、独居や認知症のため発見が遅れる

B 病態生理

1 発生機序

・体温調整中枢は「視床下部」

・発汗を生じて体表面からの熱放散を増加

・体制運動神経系を介して,骨格筋によるふるえによる熱産生を抑制

4つの病態生理が関与

暑熱環境では、体温と環境温度の差が小さくなるため、熱放散の効率が低下して体熱が蓄積しやすくなる。

②熱産生

暑熱、高湿度、風がない環境では気化熱による体温低下作用を生じにくい。この環境で、肉体労働やスポーツを行うと、発汗による脱水と骨格筋による熱産生によって熱中症の危険が高まる。

③循環

とくに高齢者では、「動脈の柔軟性低下、体液量減少、心係数低下」を生じる。結果、末梢に供給される血液量が減少して、体熱が体表面で伝播されにくくなる。また、利尿薬内服、塩分制限による脱水、心疾患の既往の高齢者では発生しやすい。

④代償

認知症、寝たきり、筋・骨格筋疾患などの人は、体温低下や環境温度低下のために必要な行動をとりにくい。

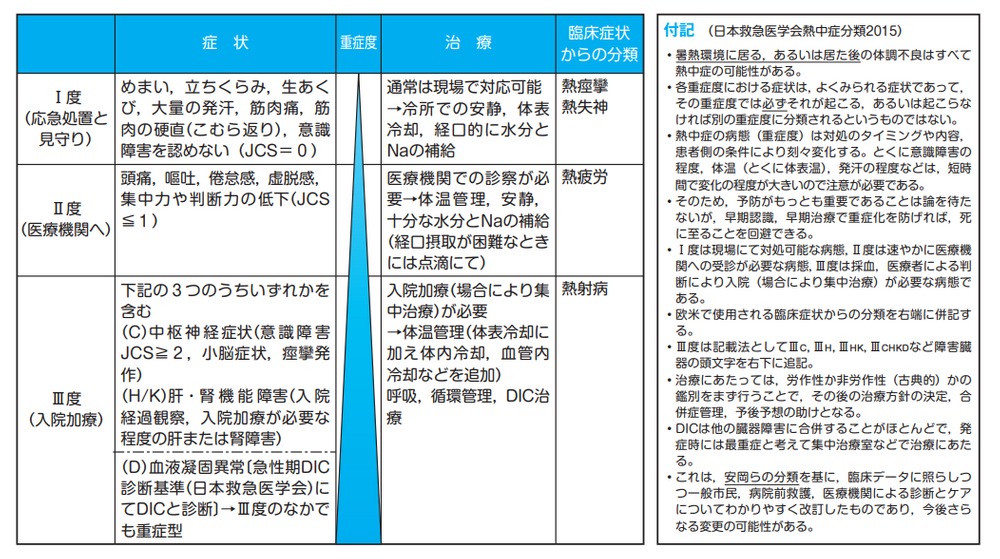

2 分類

熱中症の重症度分類と症状・治療

出典:へるす出版 改訂第10版 救急救命士標準テキスト表の「症状」のところがよく出題されるわよ

■暑熱環境に慣れていない場合に生じる四肢の浮腫

■Ⅰ度熱中症に相当する

3 予防

・暑さを避ける

・室内ではエアコン、扇風機、遮光カーテン、すだれなどを使用して室温の調整

■水分・塩分・補水液(ors)をこまめに補給

■経口補水液→食塩3g、砂糖40gを水1lに溶かしても代用可能

・服装

■通気性がよく、吸湿性・速乾性の高い衣類を着用

■保冷剤、氷、冷たいタオルなどで身体を冷やし蓄熱を防ぐ

※WBGT(暑さ指数):28℃ 厳重警戒

・Twb(湿球温度)

■温度計を常に湿布で覆い,直射日光下で測定した温度

・Tg(黒球温度)

■温度計を黒い金属球に入れ,直射日光下で測定した温度

・Tdb(乾球温度)

■直射日光を避けた状態で測定した温度

C 観察

1 初期評価

■昏睡(JCS 300)

■腋窩温、40℃以上

■収縮期血圧90mmhg

■風通しがよく涼しい場所へ速やかに移動して衣類を緩め,安静を保つ

■酸素投与,気道確保,補助換気・人工呼吸など,必要な処置を行う

2 熱中症の判断

①意識評価

Ⅰ度熱中症

■意識清明

Ⅱ度熱中症

■JCS 1

Ⅲ度熱中症

■JCS 2以上

②体温の評価

③発汗の有無

・Ⅰ度熱中症

■大量の発汗

・Ⅲ度熱中症

■皮膚が発赤して熱感が強いにもかかわらず乾燥している。緊急度・重症度とともに高い

④問診と情報収集

・傷病者に対する問診

環境(天候,気温または室温,暑さ指数,湿度,風通し)

熱産生(10〜19歳は屋外スポーツ中,20〜59歳は屋外仕事中,60歳以上は日常生活中が多い)

病歴(血液量および心機能などの循環に影響を与える疾患の有無)

■冷却などの応急手当を行ったかどうか,熱中症弱者かどうかなどを確認

D 処置

1 Ⅰ度熱中症

①市民にいよる応急手当

・症状改善の場合

■熱中症弱者と室内発症を例外とし、救急車を呼ぶ必要はない

■体表面を微温湯で濡らし、送風機またはうちわなどで協力に強風して体表冷却する。こちらも救急車を呼ぶ必要はない

②救急隊の処置

■初期医療機関へ搬送

・処置で症状が改善しない場合

■Ⅱ度熱中症と判断し、高次救急医療機関へ搬送

2 Ⅱ度熱中症

3 Ⅲ度熱中症

・JCS 2以上の意識障害

・小脳失調、痙攣など中枢神経障害を認める場合

・肝・腎機能障害、血液凝固異常を認める場合

・JCS300以上

・腋窩温40℃以上

・収縮期血圧90mmhg未満

※これらの場合は、必要な救急救命処置と体表冷却をして医療機関へ搬送

E 搬送時の注意

・熱中症の本質

■脱水による臓器血流の低下と虚血

■高体温による多臓器不全

■意識障害に対しては,酸素投与

■場合によっては補助換気・人工呼吸を行って低酸素血症を予防

■ショックに対しては:ショック体位

■輸液の適応を考慮

・重症の熱中症では一刻も早い搬送を優先

・救命救急センターへ搬送される熱中症傷病者のおよそ半数はⅠ度熱中症

・入院を要する場合

■多くは1泊2日で退院可能となる

・重篤な熱中症

■医療機関に到着した時点で循環不全および中枢神経障害が強く,集中治療に反応せず3日以内に死亡することが多い

・長期入院を要したⅢ度熱中症

■高次脳機能障害,失語,四肢麻痺,嚥下障害などの「神経学的後遺症」を生じる