・溺水

溺水の危険因子■7割以上が浴槽で死亡

出典:へるす出版 改訂第10版 救急救命士標準テキスト

A 病態生理

1 溺水と溺死

・溺水

■傷病者の身体全体や気道入口部(口腔・鼻腔)が液体に浸かって呼吸障害を生じた状態,およびその過程をいる

・浸漬

■体全体が液体に沈んで没した状態

・浸水

■気道入口部が液体に浸かっている状態

・溺死

■溺水によって死亡すること

■体全体が液体に沈んで没した状態

・浸水

■気道入口部が液体に浸かっている状態

・溺死

■溺水によって死亡すること

・ウツタイン様式では,溺水を傷病者の転帰から「死亡」「後遺症あり」「後遺症なし」の3種類に分類

2 溺水の過程

・溺水の本質

■低酸素血症

・溺水の予後を決定する因子

■酸素欠乏の時間(水没時間)

■低酸素血症の程度

■酸素欠乏の時間(水没時間)

■低酸素血症の程度

・低酸素血症によって脳浮腫や低酸素脳症を生じ,不可逆的な中枢神経障害を残すことも多い

・平均3〜4mL/kg(体重60kgで180〜240mL)の液体を誤嚥すると溺水の可能性がある

・救助されなければ,低酸素血症による意識障害および呼吸停止を生じる

・脈拍

■頻脈から徐脈に転じ

・無脈性電気活動を経て心静止に至る

3 病態

・浸漬や浸水直後に,傷病者の意識状態に関係なく喉頭痙攣を起こして声門が閉じる場合がある

・喉頭痙攣は気管への液体の流入を防止するが,窒息を生じる危険もある

・誤嚥のない(少ない)溺水は2%程度発生する

・潜水反射

■冷水による浸漬・浸水

■徐脈と末梢血管収縮

■潜水反射は心臓の冠血流および脳を含む中枢循環を維持し,心臓の仕事量を減少させて中枢保護に働くと考えられている

■成人よりも小児、とくに2歳以下で起こりやすい

・浸漬症候群

■潜水反射による高度徐脈や心室性不整脈から,一過性意識障害を生じて溺水を起こす

・偶発性低体温症

■長時間の浸漬・浸水では,温水による場合を除いて,傷病者の体温は低下

■偶発性低体温症から呼吸筋の固縮,判断力低下,意識障害を生じて最終的に溺水に至ることがある

■高度徐脈や心室性不整脈を生じやすく,著しい低体温では心電図上特徴的なJ波(オズボーン波)を呈す

■一方,低体温は代謝および酸素需要量を低下させるため,脳(中枢神経)保護作用をもつ

■37℃から20℃までは,体温が1℃低下するごとに代謝は約13%低下するため,酸素需要量が低下して生存の可能性が延長される

■明らかな死の徴候がなければ,著しい低体温であっても速やかに心肺蘇生を開始

B 観察と処置

1 安全管理と傷病者接触

・水没の状況によっては,水難救助隊やレスキューによる救助を優先し,不用意な活動による二次災害を防止する

・浴槽内の溺水

■頭部・顔面を持ち上げて気道確保を行う

■浴槽からの引き上げに時間を要する場合,浴槽の栓を抜いて水面を下げるなどの措置を講じる

■頭部・顔面を持ち上げて気道確保を行う

■浴槽からの引き上げに時間を要する場合,浴槽の栓を抜いて水面を下げるなどの措置を講じる

・溺水を伴い外傷

■溺水傷病者における頸椎損傷の可能性は低く,発生率はおよそ0.5%である

■すべての溺水傷病者に用手的頸椎保護や全身固定を行う必要はない

■飛び込み事故やジェットスキー事故,サーフィン事故などによる溺水や,明らかな外傷や運動麻痺を認める場合:用手的頸椎保護および全身固定を行う

■頸椎保護にこだわると,適切な気道開通を損ない,心肺蘇生の開始が遅延して救命の可能性が低下する危険がある

■溺水傷病者における頸椎損傷の可能性は低く,発生率はおよそ0.5%である

■すべての溺水傷病者に用手的頸椎保護や全身固定を行う必要はない

■飛び込み事故やジェットスキー事故,サーフィン事故などによる溺水や,明らかな外傷や運動麻痺を認める場合:用手的頸椎保護および全身固定を行う

■頸椎保護にこだわると,適切な気道開通を損ない,心肺蘇生の開始が遅延して救命の可能性が低下する危険がある

2 心肺蘇生

・呼吸停止と判断した場合

■まず2回の人工呼吸を行う

■まず2回の人工呼吸を行う

・頸動脈の拍動を触知できない場合

■胸骨圧迫を開始

・迅速な心電図モニターを行い,適切なタイミングで電気ショックを行う

・電極パッドを装着する際は,前胸部を乾いたタオルで拭いて水滴を除去

・適応があれば,器具による気道確保,および静脈路確保,薬剤投与を考慮

・搬送先医療機関

■救命救急センターなどの三次救急医療機関,あるいはこれに準じる二次救急医療機関および地域基幹病院を選定

■救命救急センターなどの三次救急医療機関,あるいはこれに準じる二次救急医療機関および地域基幹病院を選定

3 自己心拍再開後の管理

・自己心拍再開後

■低酸素脳症,肺水腫,急性呼吸促迫症候群(ARDS),肺感染症などの治療が必要となるため,集中治療室に収容する必要がある

・心肺停止がなく,意識清明で呼吸・循環が安定している溺水傷病者であっても,遅発性の肺水腫や誤嚥性肺炎を生じることがあるため,入院が可能な医療機関へ搬送

・搬送中は酸素投与を実施

・溺水傷病者は偶発性低体温症の危険が高いため,濡れた衣類の脱衣を行い,乾いたタオルで体表面を拭いたうえで,毛布などによる保温に努める

4 予後

・死亡,または重篤な神経学的後遺症を残す可能性

■5分以内の水没:10%

■6〜10分:56%

■11〜25分:88%

■25分以上:およそ100%

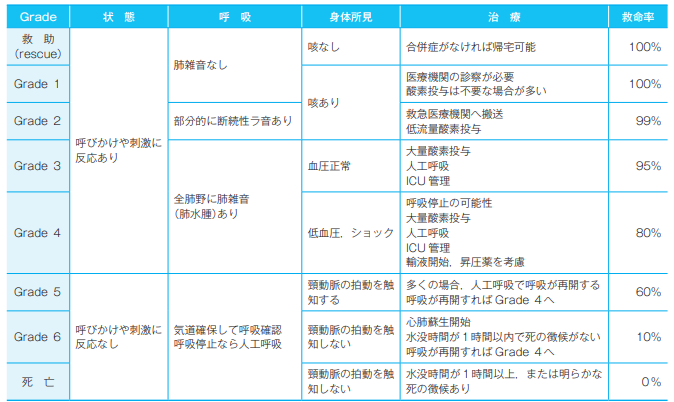

溺水の程度と救命率

出典:へるす出版 改訂第10版 救急救命士標準テキスト

・三要素が揃った傷病者の予後はきわめて不良

■水没時間が25分以上

■心肺蘇生の継続時間が25分以上

■医療機関到着時に脈拍触知不能